いきなりその3って何やねん!!と憤りの向きがあるのは無理もないことである。

何を隠そう、この私とてその2、すなわち前回がいつだったかなど、とうの昔に忘れ去ってしまっていたくらいだから、読者諸賢が忘れていて当然であろう。

その、問題のその2は、2022.10.15だったのだ。まあそこからかれこれ20日も経てばそりゃ忘れもするだろう。

思い返せばこの10月は色々あった。

どうしても、対外的なもの、すなわち相手方のあるイベントの方が優先順位が高くなってしまう。ゆえに、今の所完全に私の趣味レベルに落ち着いているくずのつるかご作りなんどというものは、いきおい後回しにされてしまいがちなのであった。

加えて今一つ製作が後手後手に回った原因を鑑みるに、10月という季節の特殊性が挙げられる。

すなわちこの10月という月は、釣りの最適期といえるため、釣行しておかなければ!という判断に傾きがちであり、諸事情により私の釣り熱が滾って仕方がなかったという事情も多分にある。

と、つるかご製作が遅れた理由など縷々述べたところで読者諸賢にビタ一文関係ないから釈明まがいの駄文を垂れ流すのも大概に収めておくとして、このたびのつるかご作りその3として所見を書き記していこうと思う。

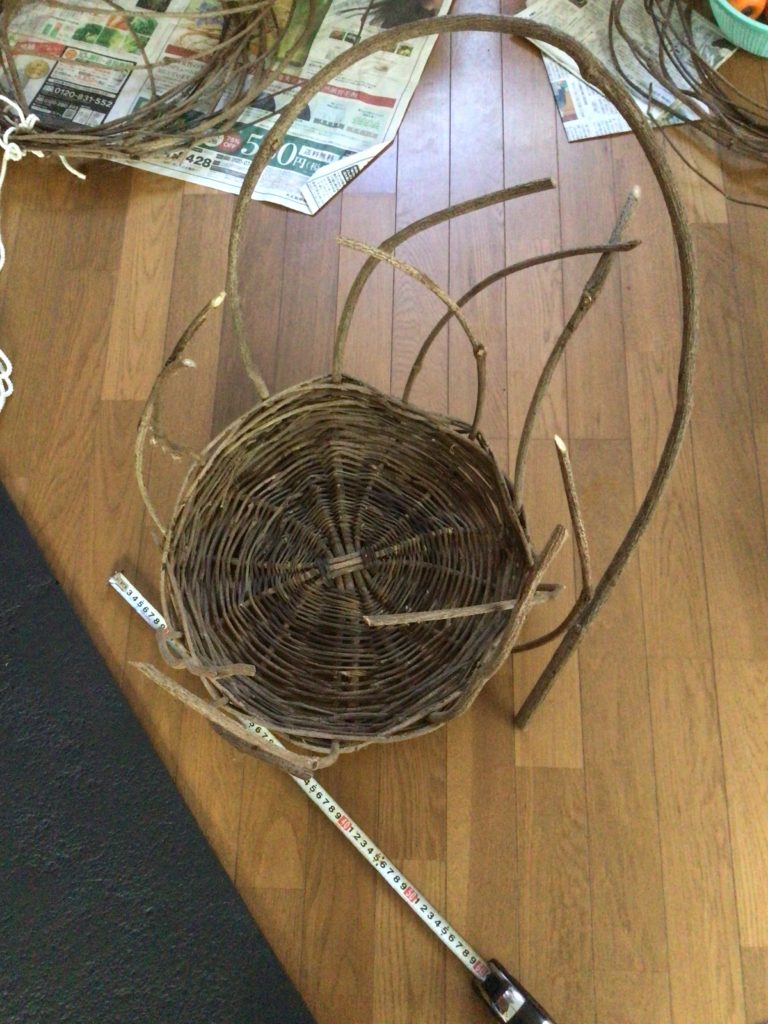

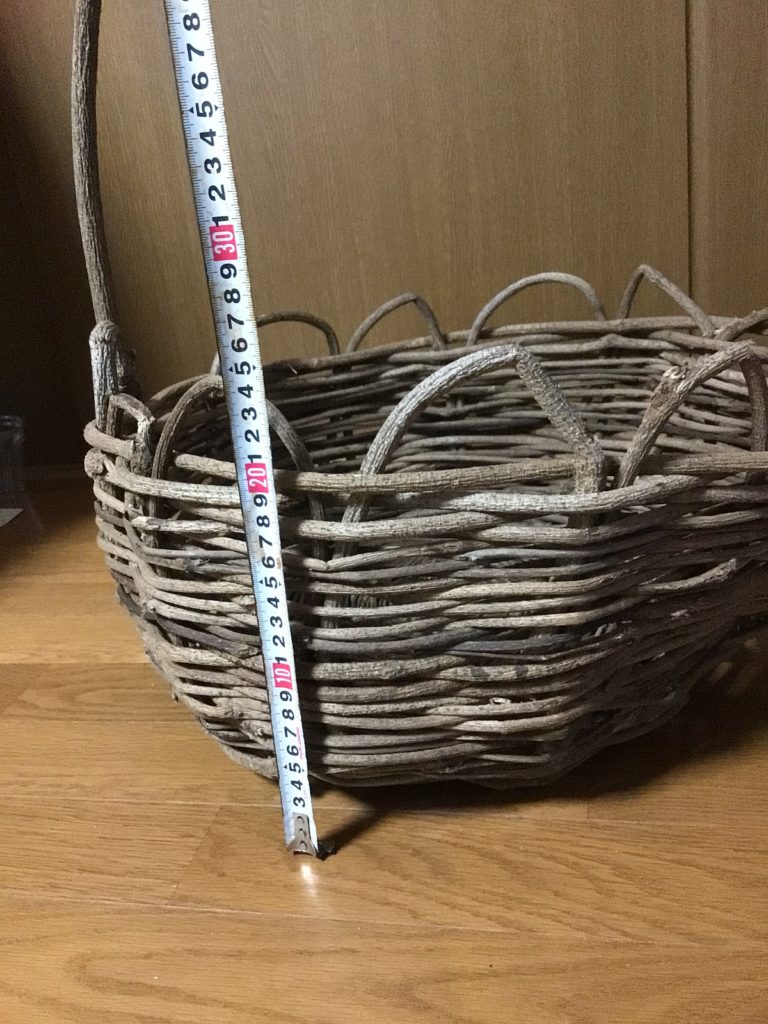

まずこの写真が取り掛かり前のつるかごの現状である。

前回の終わり際に、半ばやぶれかぶれに最後に残ったくずのつるを大した考えもなくかごの側面に巻き付けて立ち上げたまでは良かったのだが見て分かるとおりつるがグニャグニャにひん曲がっておりあまり品質が良いとは言い難い。

そのためまず第一工程としてこのつるをある程度引き剥がしてリセットして新しいつるを巻いていこうと思うわけだ。

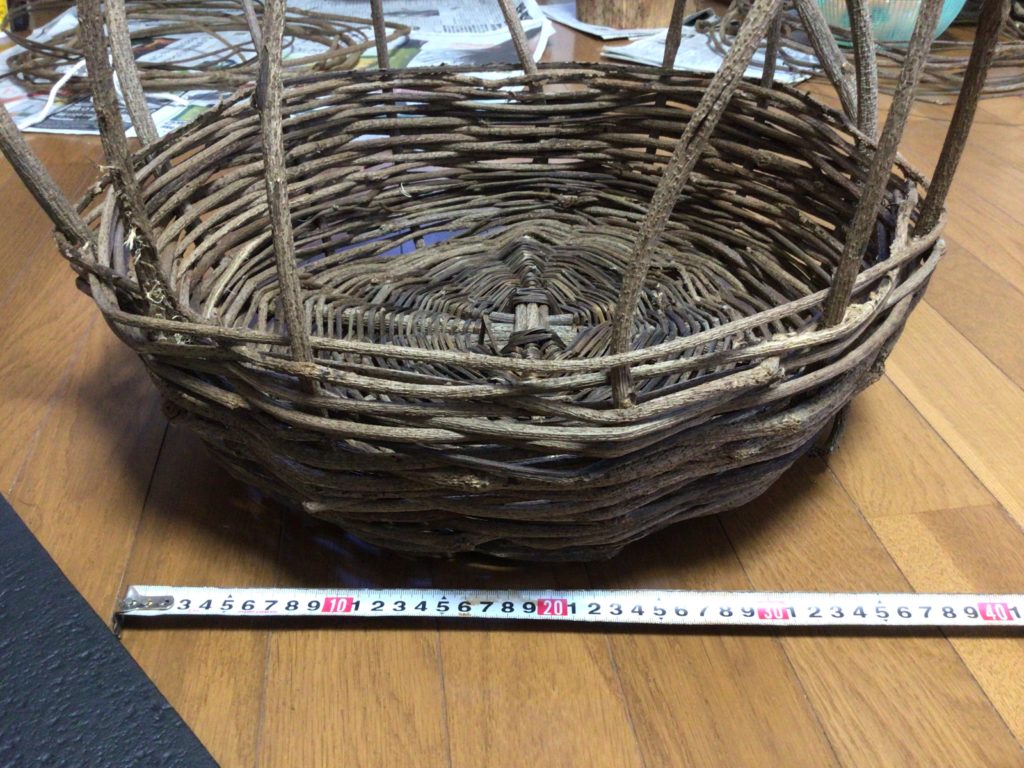

そして次の写真は新しいつるを巻き始めてようやくつるかごの側面部が立ち上がり直してきたというところである。

続いて、メジャーを当ててみると設置面である底面の直径は概ね35cm程度であるが、そこから徐々に間口が広がっていく形で成形しているため、よくある尻すぼみ型のお椀のような形状になってきているのが見てとれる。

すなわち、この形状を想定して設計図も正確に書く必要があることを改めて認識した次第である。

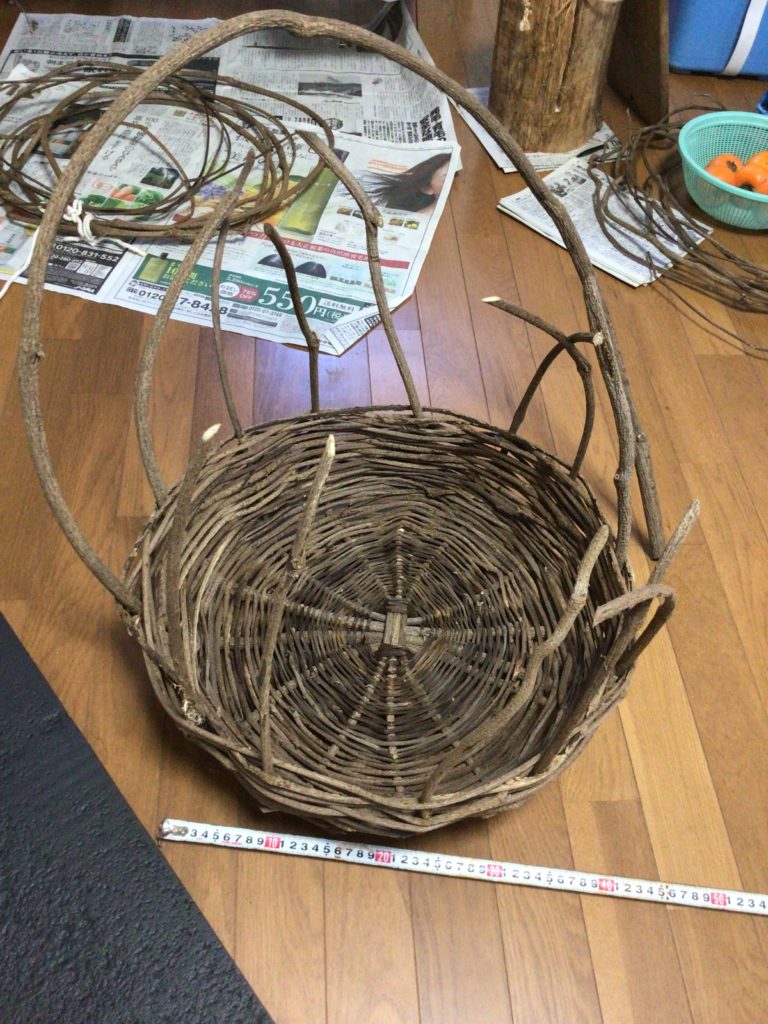

はい次の写真。なにぶん直径が30cmを超えてくるということはすなわち円周に直すと1周で約1mのつるが必要になるということを意味する。従ってつるの消耗がハンパないということである。とはいえつるはどんどん次のを継ぎ足していけばよいのであって実用上はさして問題ない。

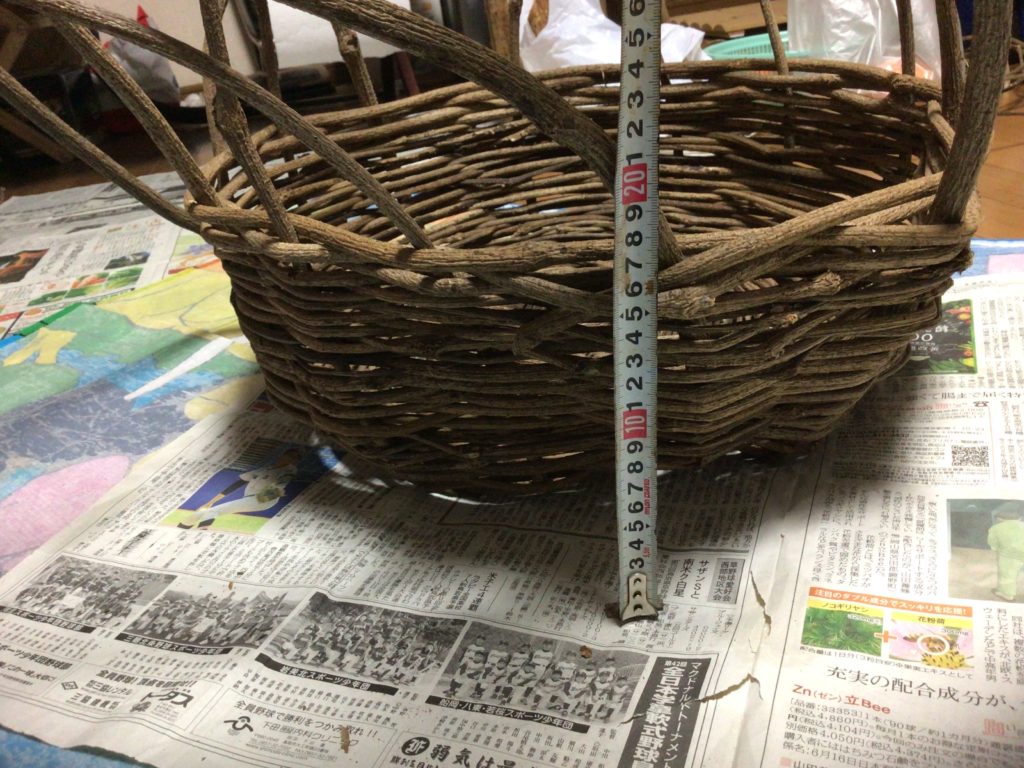

概ね上面直径が40cmに達したところ。しかし真円に仕立てるのはかなり至難の業であり、今回最も手こずったのは最も太いつるを使用した持ち手の部分のつるを局面に合わせて曲げる工程がなかなかうまくいかず、その剛性を何とかいなしながら仕上げる必要があるのだがかごの側面部が直角に立ち上がらず、全体に湾曲したような形になってしまった。まあ天然素材100%であるからしてこうしたゆがみはどうしても生じるものと理解されよう。むしろこのように多少ひねくれているくらいの方が、かえって野性味があって良いのではないかと思える向きさえあるのだから、まずはこれで良しとすべきである。

高さ19cmに達したところで使えるつるは全て使い果たした。よって、これでつるかご本体の編み込み作業を終了とする。

しかしこれで終わりではない。実は最後の仕上げともいうべき作業工程が残されている。むしろこの作業こそ最も骨の折れる作業といえるのである。

それが、骨組みのつるの末端処理である。

何が大変というとこの工程においてはそれまでだいたい真っ直ぐな状態で水分を飛ばして固めてあったかなり剛性の高いつるを、強引に曲げてすぐ隣の軸つるの根元の隙間に突き刺していかねばならない。

その際、あまり急激にやるとバキッ!!というイヤな音を立てて、乾燥し切ったつるの表皮が割れたりする。

なるべく避けたいところだがある程度はやむを得ない。それに、多少割れたところでさほど本体の強度的には影響がないのだ。強いて言えば見栄えの問題くらいだ。

まあ将来的により完成度を高めて売り物にすらできるような作品作りを目指すのであれば、もう少し乾燥の程度が弱い状態、すなわちつるを採取してからあまり日を置かずにつるかご編みの作業に入った方が、多少水分が残っていてこうした曲げの動きなどにもある程度対応できるのではないのかとも思う。

まあ、そんなこんなでなんとか一回り、軸つるを押し込み終わったのである。

これでほぼ完成形である。軸つるを適度に押し込んで、押し込まなかった部分をアーチ状に仕立てると、それはそれで飾りとしても見栄えがいい感じになる。

それに、隣の隙間に押し込むことで、かごの編み強度がますます強固になる効果もあると思われる。

しかしよく見てみると、一部だけアーチがない部分がある。それは、取っ手のすぐ横の片方の部分である。

これはなぜか。これは必然なのである。つまり、アーチになるということはその隣の軸つるを折り曲げて横に差し込んでいるということを意味するのだが、唯一取っ手の部分だけは、横に差し込むことなく、そのまま上に伸ばして取っ手を形成し、その先端は取っ手の軸つるの根元部分から対角線上の軸つるの根元に差し込むことになる。

従って、取っ手となる軸つるの部分だけ必然的にアーチが存在しないこととなるのである。

それにしても、えらくひん曲がっているな。野菜でいうと、形が悪くて市場に出せない典型的なパターンのやつである。しかし、ひん曲がっているだけで性能には変わりない。むしろこれこそが、世界に2つとない、唯一無二の私だけの作品であることの証明にもなる。

なお、取っ手には内容物の重量がダイレクトに掛かるため、単に差し込んであるだけでは心許ない。

だからこのように、細いつるを巻き付けて差し込み先の軸つると固定し、頑丈に仕上げている。ここまでしておけば、摩擦力も働いてちょっとやそっとでは分離することのない、かなり強靭なかごができるのである。

いい感じ。いい感じ。超超超超いい感じ。

おっとこれは失敗なのだ。この、3本の軸つるが差し込まれているように見える部分。私は当初これこそが補強の必要な場所かと思い込んでいて、そこを車庫に生えていた謎の細めのつるを採取してきて補強がてら巻き付けたのだ。

しかしよくよく考えたら、この部分は取っ手の軸つるの元部分であった。つまり、補強の必要などなかったのである!!

無駄な補強をしてしまった。

まあ、飾りとしてそのままにしておいた。なにぶんつるかご作りに慣れていないので、こういうミスも犯してしまいがちなのである。まあこれも、ご愛嬌ということで大目に見ていただきたい。

うーん、でかい。普段使っているサイズが直径30cmであるから、直径50cmもあるとばかでかいのである。その分、大容量。強度も抜群である。たぶん。

またどこかで良さげな細いつるを発見したら、さらにもう一重補強を施して、更なる強度アップを図ればよろしい。

以上、つるかご2022、完成である。

初稿221105

投稿221105

今日のひとこと

コメント