結論:

(1)2022年のちょろっとした収入は雑所得とする。

(2)私は不動産事業ではすでに青色申告事業者だが、営業及び農業においては未だ開業していないという立ち位置。

(3)セミナー経費などのまとまった額の費用計上は、営業などの正式な開業の年から「開業費」として減価償却費として計上する。

本文:

さくっと言うと、開業前に要した費用は開業費になる。

それはいいとして、問題なのはいつ開業したか?という点だ。果たして去年7月に1回、アウトドアイベントをやって12,000円の収入を得ただけ、というのが事業所得になるのか、はたまた雑所得か。そんなところからリサーチと考察を深めていく。

オープン当初は当然、利益が少ない。何なら赤字である。稀に爆速で儲かるというケースも考えられるがこと私の事業に限ってそれはあまり現実的ではない。

それよりも確定していることは、2022年の給与所得だ。

このプラス確定の給与所得に開業したての大赤字をぶつけて相殺する!

専門用語では損益通算ね。

そうすれば源泉徴収されてた税金も戻ってくるし、今年の住民税、国民健康保険税も安くすることができる!!

なお、開業費にはセミナー受講費も入るのでワイが今まで払ってきたKさんの次世代起業とかその後に受けた何か忘れたけどコーチングビジネス講座とかCさんの心理講座、起業塾費用なんかを引っくるめて開業費で計上すれば、給与所得を圧縮することができるのだ!!

まあ、開業費は減価償却にするらしいので一気に赤字計上できるものではないのだが。

そうすると尚のこと2023年などのようにほぼ無収入の年に減価償却費を計上したところでムダになってしまう。そう考えるといざ本当に起業!!というタイミングで満を持して開業費をブチ込むのがいいのか。(もっとも、開業費の減価償却については任意償却であり、いつのタイミングでどのように減価償却費を計上するか自由に決められるという、優れ物なのだ。)

事業所得か雑所得か。これは選べる。

選べないのは、青色申告か白色申告かということだ。

事業所得を選ぶならば、私はすでに不動産事業で青色申告なので青色申告一択である。だから不動産は青色申告で、事業所得は白色申告で、などということはできないのだ。そして、事業所得でなければ雑所得にせざるを得ない、といった具合だ。

それでは青色申告か雑所得かを選択する余地がある。

実際、雑所得程度の収入しかないし、それも継続的に事業をしているわけでもないので、単発の収入に過ぎない。よって実態としては雑所得なのであろう。

そもそも事業所得の赤字を給与所得にぶつけて損益通算して節税しようという発想は、まさに税務当局から目をつけられかねない脱税まがいの行為にもなりかねないだろう。

ここはサラリーマン時代の所得に対してかかる税金その他の支払いは素直に払って、以後の本格的な事業着手の時を正式な開業日とし、開業費の減価償却費としての計上をすることとしようか。

ここで最も重要視すべきは最大の経済合理性ではない。適正な申告であり、税務署に目をつけられない透明で無難な会計処理をこそ、優先すべきである。

ということで結論は

(1)2022年のちょろっとした収入は雑所得とする。

(2)私は不動産事業ではすでに青色申告事業者だが、営業及び農業においては未だ開業していないという立ち位置。

(3)セミナー経費などのまとまった額の費用計上は、営業などの正式な開業の年から「開業費」として減価償却費として計上する。

ちょっと待ったああああああ!!

やっぱりせっかく去年退職して給与所得を圧縮する絶好のチャンスなんだから、それをみすみす逃す手はないと思うぞ!?

いいじゃないか、別に税務署に目を付けられたって。

どうせ調査になんて来んよ。

税務署だってそんなに暇じゃない。

それに、嘘をつくわけじゃない。

全て説明のつく経費にすれば無問題だ。

根拠のあるものだけを開業費に計上すればいい。

いいか、正式な開業ってったって、私の場合はいつ開業できるかまだ何も決まっていないのだ。今年開業できるかも知れんし、来年かも知れんし、それよりも後かも知れん。

だが2022年の給与所得が圧縮できるのは今のタイミングしかないではないか!?

開業費で赤字計上すれば結構なインパクトがあるのではないか!?

税務署に何か指摘されたらその通り直せばいい話じゃないか。

そもそもやるならあまりテキトーなことをしていてはいけないのだがな。

ゆえに、結論を変えます。

(1) 俺は自営業者だ!2022年に開業したんだ!!7月のアウトドアイベント収入は事業収入として申告する。

(2) 開業費の減価償却費計上を2022年分から行う。

(3) 起業関連セミナー受講料を全て開業費として計上する。

税務署が文句を言ってくるとしたら「アンタ、7月にしか売上ないじゃん。それって事業レベルって言えるの?雑所得じゃないの?」とか。

確かにそう言われたらぐうの音も出んな。

その時は「すみませんでしたああああああっっっ!!!」って言って仰せのとおり直せばいいじゃん。

ブロガーですよね私??ブログから一切収益発生してないけど。

ノートで100円の有料商品も置いてるし。1回も売れたことないけど。

グレーゾーンなんですよ結局。

これから事業が拡大していく可能性があれば事業として認められるぜ。

確定申告って、何だと思う?自分で自分の税金を確定できるんだぜ。

つまりこれは権利なんだ。

お役人様が「お前これだけ払え!」と言いつけてくるのにただただ従うだけの中世の年貢じゃないんだよ。

権利なんだから堂々と主張していけばいいんだよ。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

おっとここで衝撃の事実が。

国税庁が正式に事業所得と雑所得の線引き基準を明確に発表したとのことだ。

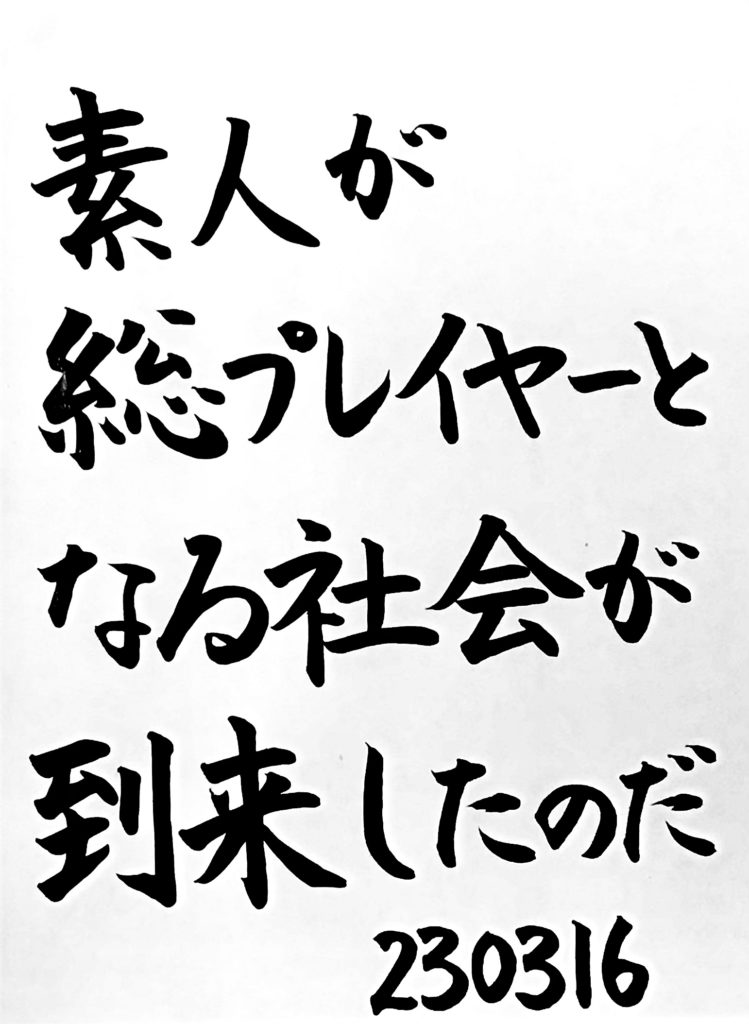

以下参考画像。

本業の10%未満しか稼げてないよ、という場合は即雑所得認定。

ワイの場合、12,000円の売り上げ、しかも単発1回こっきりしかないので、そもそもこれを事業だと言い張るのは土台無理があるってもの。

ワイはそうやって一定の基準さえ示してもらえたら、粛々とそれに従ってやるだけというスタンスだ。法律やルールは遵守する。コンプライアンス最優先だ。

下手に税務当局に目をつけられるような愚かな行為はせんよ。

従って二転三転した挙句、最終結論はやっぱりこれだ。

結論:

(1)2022年のちょろっとした収入は雑所得とする。

(2)私は不動産事業ではすでに青色申告事業者だが、営業及び農業においては未だ開業していないという立ち位置。

(3)セミナー経費などのまとまった額の費用計上は、営業などの正式な開業の年から「開業費」として減価償却費として計上する。

初稿230312

投稿230318

今日のひとこと

コメント